冰水パブリッシングの本を買う(販売サイト)

| フィンランドのパワースポット 覚えているかー? | |||

|

21世紀の今も、芸術的インスピレーションを与えるスピリチュアルな湖といわれる湖がフィンランドにあります。 目莞ゆみ |

||

|

ISBN978-4990604158 定価1050円 初版発行2012年10月28日 [Kindle版] |

|||

| 小説の書き方 リンとソフィの場合 | |||

|

北欧のベストセラー作家2人の小説を分析して新しい『小説の書き方』を提案します。 目莞ゆみ |

||

|

ISBN978-4990604127 定価977円 初版発行2012年5月8日 [Kindle版] |

|||

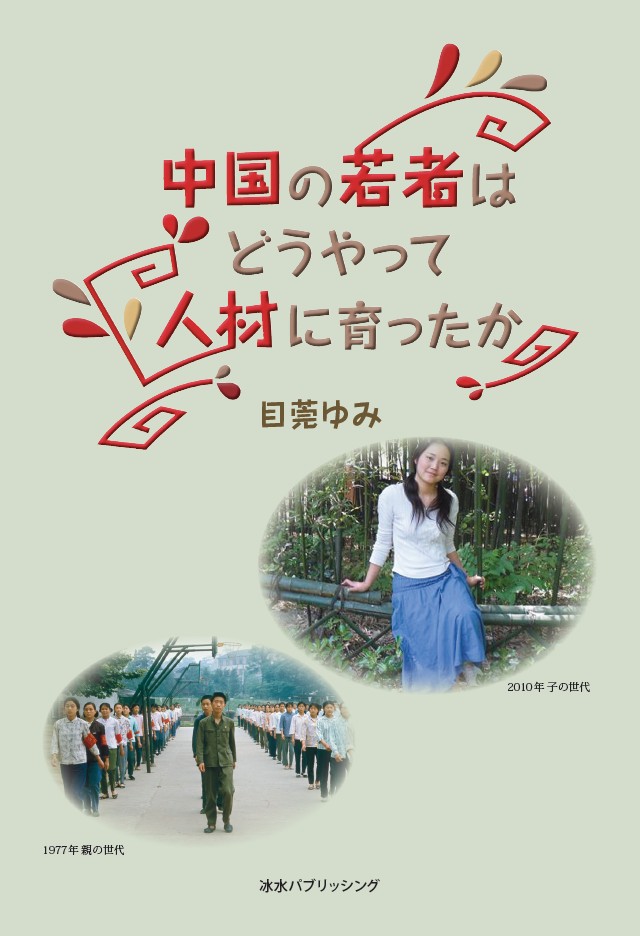

| 中国の若者はどうやって人材に育ったか | |||

|

中国の若者は、どうやって人材に育つのだろう。 目莞ゆみ |

||

|

ISBN978-4-9906041-0-3 定価1500円+消費税 初版発行2011年11月28日 |

|||

| Japani, Keisarit, Lempimuistomme (Finnish Edition) | |||

|

Japani, Keisarit, Lempimuistomme(”Japan, emperors, and favorite memories”『日本、天皇、好きな思い出』)は、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集、千載和歌集より46人の歌人が詠んだ62首の愛の和歌、しかも音的にフィンランド人が朗読して愉しめる歌を収録。春夏秋冬と季節知らずに分類し、見開き1首、さいこ氏の書を愉しみ、和歌を詠じて愉しみ、芬訳を愉しむ、一冊で三回美味しい本に仕上がりました。歌人と和歌の背景が解説され、興味のある人なら、さらに展開できる仕様になっています。巻末で、日本文化についてフィンランド人が知りたがる分野を特に取り上げ。写真つきで説明しています。フィンランドは1917年12月6日に独立。1920年2月12日に東京に赴任した初代フィンランド公使ラムステッド氏の芬訳になる万葉集など勅撰歌集から和歌15首、俳句180首を、令嬢エルマ・ヤンネフェルト氏が編集、”Japanilaisia runoja(日本の詩歌)”と題して、1954年に刊行しました。日本で未だ知られていない事実です。目莞ゆみ書き下ろしの本書は、ラムステッド芬訳詩歌本を紹介、本の表紙の写真を掲載しており資料的価値も高いものです。2010年10月6日から10日まで開かれるドイツ、フランクフルト・ブックフェアに出展。 mei yumi |

||

|

ISBN978-0557208807 定価本体:$13.95、$29.95 初版発行2010年4月30日 |

|||

|

ピリタ、カルヤラの少女 |

|||

|

7才で奴隷に売られたフィンランド人少女ピリタの「フィンランドのおしん」ともいえる波乱の半生を描いた大河ドラマ。 出版社:彩流社 作者:カアリ・ウトリオ |

||

|

ISBN4-7791-1378-9 定価本体:2800円+税 初版発行2008年9月10日 |

|||

|

フィンランドという生き方 |

|||

|

気もちを切りかえて、ほっと心楽しい人生にしたい人へ贈る本。 0. フィンランドという生き方(はじめに) フィンランドの日常風景 / 高福祉と高教育が鍵 / 日本にはない考え方あとがき 参考文献および資料に、お楽しみ付録として、貸し別荘情報、フィンランドで人気の歌手など。

|

||

|

ISBN4-8459-0583-3 定価本体:2000円+税 初版発行2005年12月2日 |

|||

|

新・シーボルト研究 |

|||

|

『新・シーボルト研究』 八坂書房「『新・シーボルト研究』刊行にあたって」より。 桂ゆりえ『東西インド諸島報知』 ーアジアとアメリカにおけるオランダ領に関する科学的産業的記録と回想ー シーボルト編纂による『東西インド諸島報知』より、シーボルトの自筆論文のみ抜粋して邦訳したのが本稿。当『報知』は、広くヨーロッパ市民に日本を含むアジア地域事情を紹介する目的で刊行されたため、学術論文とはひと味違う気安さで読むことができる。NHK総合「その時歴史が動いた」7月16日(水)21時30分〜22時で「シーボルト・海をこえた愛が日本を救った!新史料・開国秘話▽涙の別れ」として放映されたとおり、四隻の黒船で浦賀に来航したアメリカのペリー艦長が、日本に開国を無理強いしないで一年後の来日を約束して帰ったのは、シーボルトのアドヴァイスに従った行動だった。当時のロシア、フランス艦隊の日本近海への出没、国姓爺とシーボルトの関係等々、他にも興味ある事実が収録されている。桂ゆりえ(仏語邦訳)は、芬語邦訳ではペンネーム目莞ゆみを使用している。 出版社:八坂書房 編集委員:石山 禎一、沓沢 宣賢、宮坂 正英、向井 晃 |

||

|

ISBN4-89694-730-4 定価本体:9800円+税 初版発行2003年7月23日 |

|||

|

ロウヒのことば〈下〉フィンランド 女性の視角からみた民俗学 |

|||

|

〈下巻〉目次は次の通りです。

出版社:文理閣 編著者:アイリ・ネイラ,センニ・ティモネン |

||

|

ISBN4-89259-418-0 定価:本体3200円+税 初版発行2003年7月10日 |

|||

|

ロウヒのことば〈上〉フィンランド 女性の視角からみた民俗学 |

|||

|

フィンランドの女性の社会進出は目覚しく、どうして女性がそんなに社会進出を果たしえたのかとても知りたいところです。 現在どのような分野にどれくらい女性が進出しているか、その地位は等については、いくらでも資料がありますが、そこにいたる歴史的過程、女性の社会進出の秘訣を知る手がかりを見つけたいというのが私たちの願いです。 「ロウヒのことば」は、男性が作った社会や伝統を女性の視角から解釈しなおす「論争の民俗学」です。 アメリカ等では「転覆の民俗学」ということばも使われています。 「論争の民俗学」も、問題提起し、論争して今の社会状況を変革する意図があります。 本書を読むと、今の日本社会や日本人男性にも見られる男性優位(家父長制)の思考法が反射して見えて、そうそう!と思わず身を乗り出しそうになります。 「あんたも苦労したんだねぇ」と肩を抱きたくなるではありませんか。 〈上巻〉目次は次の通りです。

出版社:文理閣 編著者:アイリ・ネイラ,センニ・ティモネン |

||

|

ISBN4-89259-379-6 定価:本体3200円+税 初版発行2002年3月1日 |

|||

|

天使は森へ消えた |

|||

|

フィンランドには数多くの妖精や魔物がいて・・・実はそれは「収斂」により人間に似た姿に進化した未発見の生物だった・・・

|

||

|

ISBN4-7631-9424-0 定価=本体1700円+税 初版発行2002年2月20日 |

|||

|

春は八月に来た |

|||

|

第8章 『島の夜』

年間千人以上のフィンランド人が自殺する。それぞれが六人から八人の遺族を残し、自殺という行為がその人たちに重い精神的な傷を負わせる。一万人以上のフィンランド人が痛恨の悲嘆にくれることになり、その悲嘆は一年では解消しない。これら故人の大部分は男で、若い人の率が高い。自殺した人のどれくらいが離婚のせいでそのような状況になったのだろうと考えた。私がここに言及した友人の大部分、ほとんど全ての人々が自殺の考えは少なからず心にあったと語る。新しい愛の対象を見つけた人でも、熱い恋に生きるなど、離婚したばかりではとてもそんな心の状況にはなく、ただ均衡のとれた日常感を取り戻す効果があればと思っているのだ。いくらかでも結婚が救済されれば、それで救われる生命もあるだろう。

「一年間、ひた隠しにしていた秘密が明かされる。希望と失望の波に、翻弄された一年。狼狽という言葉は、思い返せば、なまぬるい。私の人生は、粉々に砕け散った。初めは、どんなふうに始まったのと、私が尋ねると、夫の眼は、愛に耽溺する男の、まごついたような、うっとりした表情になる・・・」 出版社:彩流社 作者:セッセ・コイヴィスト 台湾で邦訳本から中国語化された本の表紙。 |

||

|

ISBN4-88202-517-5 定価(本体2000円+税) 初版発行1999年3月5日 |

|||

|

妖精がいた夏-小さいミッキ- |

|||

|

第1章 『白い部屋』

白いテーブルに座っている。うしろの部屋には誰もいない。ベットを振り返ったところで、みんな死んでいる。生きているのは私だけだ。ほかには誰も。部屋のすべてが静かに沈みこんで私を眺めている。おし黙って恨んでいるようだ。わきの椅子に触れても、恨みは消えない。しっかりと触ってみる勇気がない。 出版社:近代文藝社 作者:エッシ・サルミ |

||

|

ISBN4-7733-4330-3 定価1000円(本体971円) 初版発行1995年11月30日 |

|||